この記事は第三者の監修を受けています。

藤東 淳也 院長(日本産科婦人科学会専門医/医学博士/母体保護法指定医)

「産科・婦人科 藤東クリニック」院長。

1993年、東京医科大学病院の産婦人科学教室でキャリアをスタートし、1999年には東京医科大学八王子医療センターで産婦人科医長を務める。更なる探求心から米国カンザス大学医学部へ留学し、帰国後は東京医科大学産院産婦人科学教室の医局長などを歴任し、2010年に自身のキャリアを活かし「産科・婦人科 藤東クリニック」の院長に就任。日本産科婦人科学会専門医、細胞診専門医、日本産科婦人科学会技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医

卵胞が育たないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

不妊治療にステップアップするとぶつかる壁の一つがこの「卵胞が育たない」です。

「妊娠まであと少しなのに・・・」とお悩みの方に卵胞が育たない原因と改善方法をご紹介していきます。

目次

卵胞が育たない原因

卵胞が育たない原因は大きく分けて3つあるとされています。

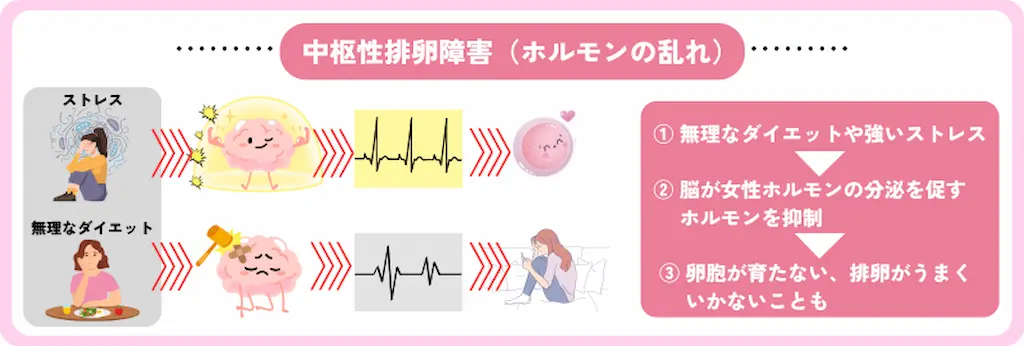

卵胞が育たない原因① 女性ホルモンの乱れ(中枢性排卵障害)

脳内では性腺刺激ホルモン放出ホルモンというものが分泌されます。

このホルモンは卵胞の発育や排卵に必要な女性ホルモンの分泌を促す働きをしていますが、過度なダイエットをしたり、強いストレスを受けると、このホルモンの分泌が抑制されてしまい、女性ホルモンの分泌が抑制されてしまいます。

すると、その影響で卵胞が育たなかったり、排卵がうまくいかないことがあります。

卵胞が育たない原因② 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

未熟な卵胞が卵巣内に多く溜まってしまい、排卵障害を起こす病気を多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)といいます。この排卵障害になる原因は卵巣内の卵胞の発育や、排卵を促すホルモンの異常だと言われています。

卵胞が育たない原因③ 高プロラクチン血症

プロラクチンとは本来は授乳期に分泌されるホルモンで、このホルモンにより身体は妊娠しにくい状態となります。

※プロラクチンの本来の働き

産後すぐに妊娠すると母体に負担がかかるだけでなく、子供にも早産などの危険が伴うため、すぐに妊娠することがないように排卵を止めるようにコントロールしています。

つまり、妊活中や不妊治療中の過剰なプロラクチン分泌は卵胞発育や排卵に必要なホルモンの分泌を邪魔してしまうのです。

卵胞が育たないときの改善方法

卵胞が育たないときは病院で投薬などの治療が行われます。

しかし、治療だけでは改善しない方も多いのではないでしょうか。

そこで、「最も重要とされている2つの改善方法」を病院での治療と並行して行うことをおすすめします。卵胞が育たないときは、この2つの改善方法をすることで治療の効果をあげるためにも良い影響を与えてくれます。

2つの重要な改善方法、それは「生活習慣の改善」と「食生活の改善」です。

もっと簡単にいうと、

規則正しい生活と栄養バランスの良い食事を摂るということです。

では、なぜこの2つが卵胞が育たないときの改善方法として良いのかを見ていきましょう。

病院で行う治療と改善方法

病院では症状にあった治療が行われます。

これによって卵胞が育たないという症状が改善されることもよくあります。

それぞれの治療を見ていきましょう。

中脳性排卵障害(女性ホルモンの乱れ)

病院で行う改善方法にはホルモン療法があり、ホルモン剤を飲んだりします。それぞれの状態にもよりますが、改善までに数か月の治療期間を要する場合もあります。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

排卵誘発剤の内服や注射が主な治療となります。

排卵誘発剤には種類があり、クロミッド、レトロゾール、フェマーラなどがあります。

また、体外受精の時などに処方される卵胞を育てるゴナールエフなどもあります。

ホルモン剤を服用したり、排卵誘発剤を使用してもなかなか卵胞が育たないという方もいると思います。

そんな時に一番見直してほしいのが「生活習慣の改善」です。

病院での治療の効果を高める方法①

「生活習慣の改善」で卵胞を育てる

卵胞が育たない原因としてあげられた3つの原因に共通するのがホルモンです。

卵胞を育てるうえでホルモンはとても重要な要素です。

ホルモンバランスを整える

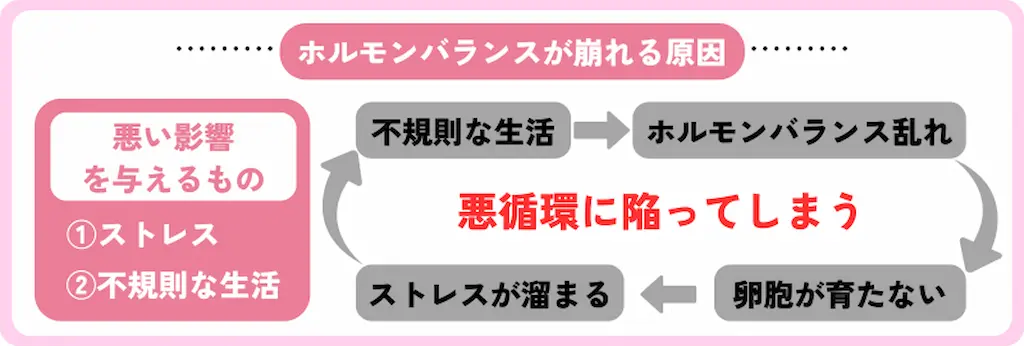

ホルモンバランスが崩れたりする原因は、過度にストレスがかかることが原因となることがあるので、ストレスを減らすことが最も大切です。

十分な睡眠をとり規則正しい生活をして、適度な運動をすることはストレス軽減に効果的とされています。

妊活はただでさえ大変です。そんな中、家事や仕事などで忙しくすることで、生活リズムが不規則になってしまい、ホルモンバランスに悪い影響がでてしまいます。

生活習慣が悪くなると、卵胞の発育に関係するホルモンバランスも崩れ、良い結果に繋がらず、そのせいで妊活が長引くことでストレスが溜まる。という悪循環になってしまうことも。

まずは、規則正しい生活と適度な運動でストレスを減らし、ホルモンバランスを整えましょう。

病院での治療の効果を高める②

「食生活の改善」で卵胞を育てる

太りすぎ(BNI25以上)の方は、運動と食生活の改善をすることで多嚢胞性症候群(PCOS)が改善されることがあります。

無理にダイエットするのではなく、半年間で5~10%程度の減量を目指しましょう。

逆にダイエットをしすぎると中枢性排卵障害を引き起こしてしまうので、妊活中の過度なダイエットや痩せすぎは注意が必要です。

卵胞が育たない方が避けるべき食事

卵胞が育たないと悩む方は栄養を増やすことも大切ですが、まずは「添加物」などを避けることをおすすめします。

添加物や砂糖、脂っこい食事などは控えるようにしてください。

暴飲暴食はもちろんのこと、お酒の飲みすぎ、チョコレート、お菓子なども卵胞を育てるホルモンに影響があるとされているので、注意しましょう。

卵胞を育てたい方におすすめの食事

バランスの良い栄養補給を心がける中でも、以下の3つの栄養素を多く含む食材はおすすめです。

ビタミンE:女性ホルモンの調整を助けてくれます。

鉄分:女性ホルモンの合成を助け、卵子の老化を抑制してくれます。

たんぱく質:良質な卵子の形成に欠かせない栄養素で、女性ホルモンの材料にもなります。

卵胞を育てるうえで、質の良いたんぱく質は卵子の栄養源になります。

また、卵胞を育てるためには卵胞刺激ホルモンという女性ホルモンの分泌を促すことが必要です。

大豆製品や豆乳に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモンに似た働きをしてくれます。

また、大豆イソフラボンには抗酸化作用もあることから、卵子の質の低下を防止してくれるとも言われています。

大豆イソフラボンは妊活に良くないという情報もありますが、それは過剰に摂取し続けた場合だけで、それ以外ではメリットの方が大きいでしょう。

卵胞が育たない時の改善方法のまとめ

卵胞が育たないという事実は、不妊治療を開始してからはじめて知らされることです。

辛い気持ちになることもよく分かりますが、「なぜか妊娠できない・・・」という状況から抜け出せたと前向きにとらえてみましょう。

明確な理由が分かることで改善方法も見えてくるので、妊娠に近づくことが可能になることもあります。

まずは、自分でできる「生活習慣の改善」と「食生活の改善」をすることが大切です。

生活習慣の改善や運動がどうしてもできないという方は、まずは普段の食生活から改善していきましょう。

バランスの良い食事を毎日作るのが大変という方は、妊活用のプロテインやサプリで手軽に栄養を補うこともできるので、上手に活用して日々の栄養補給をしていくのも一つの方法です。

「生活習慣の改善」でホルモンバランスの乱れを整えて、ストレスを減らし、「バランスの良い食事」で卵胞が育つための身体づくりをしましょう。